まもなく2025年も終わろうとしていますが、今年に起こった諸々の変化がこの先にどんな影響を及ぼすのか、ちょっと予測不能な感じがしていまして、なんとも心が落ち着かないまま、新年を迎えることになりそうです。でっ、年明け〜松の内があっという間に過ぎて、さてそこからが、ウィッチンケア第16号の具体的な制作作業。桜の季節まで今年の新語・流行語年間大賞みたいに...いやいや、うまくペース配分しながら、多くの方に楽しんでもらえる1冊に仕上げる所存です。

今年も5月の文フリ東京に出店、12月のビッグサイトには客として参加しました。また出版関連のニュースなどでは「ZINE」という言葉をよく見たような記憶も。たとえば《若者に「ZINE」文化じわり。個人編集の出版物続々、大手書店には専用棚》みたいな記事を何度か目にしたり。ウィッチンケアは……自ら「ZINEです」と名乗ったことはないのですが、しかし、インディペンデントな個人誌主宰誌ではあるのでZINE的な要素もあり……でも巷で目にする「いわゆるZINE」と見比べると、なんかカテゴライズ的にはそこにおさまりが良いってわけでもなく……まあ、2010年の創刊時から「ミニコミ」「同人」「リトルプレス」等々、いずれとも「しっくりこない」ポジションで生き存えてきていますので、今後もマイペースで進もうと思っています。

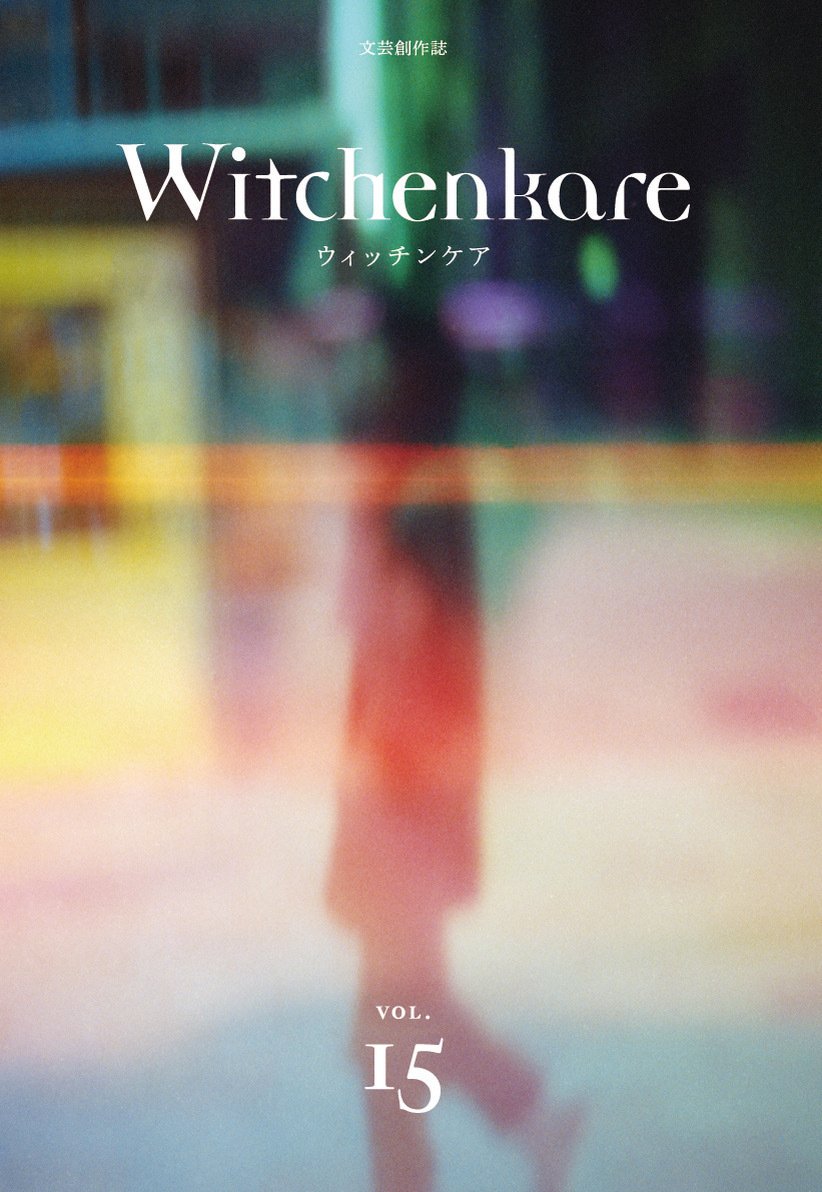

今年4月に発行した第15号。発行人の個人的な所見では「やっと基本的なスタイルが整ったかな」と感じられるものでした。もちろん次号でも「より充実したものへ」の試行錯誤は続きますが...って、このへんのことはここで悶々と言葉を費やすより、発行した第16号で、ですね。みなさま、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。そして第16号の具体的な内容については、1月末頃から適宜、ブログやSNSにてお伝えしていく所存です。桜が咲くまであと数ヶ月、どうぞお楽しみに!

ええと、今年もテキストだけでは無粋なので〆の1曲。じつは私はいまでも気に入った音楽があるとサブスクでではなくフィジカルを入手して聴く生活なのですが、最近は(とくに新譜は)それも難しく、↓のデンマーク出身の、ML Buchの、「Suntub」というアルバム(2023年だけど今年知った...)、フィジカルだとレコード(Black Vinyl 2LP)のみのリリースみたいなんですよね。そんなわけで、iTunes Storeで購入して聴いています! とっても良いので、みなさまも、ぜひ!!

Pan over the hill